沿革

栄和丸田自治会の成立

昭和46年(1971年)栄和丸田自治会設立

昭和48年(1973年)栄和丸田自治会登録

栄和の歴史

栄和地域の昔

古くは江戸時代、正保(しょうほう)年間(寛永の後、慶安の前。1645年から1648年までの期間を指す)には栄和地域は西連寺村と千駄村と言われていた。それぞれ16戸、37戸の小村であった。以降、江戸時代を通じてほぼ変化はない。明治10年1月、戸長制度の施行に際して事務負担軽減の観点から両村の合併となり、内務卿大久保利通の許可を受け栄和村となった。

栄和村の村名の由来

初代村長の大室和太郎氏の和の字を貰って栄和とした説、また、西連寺村と千駄村の両村が和合して将来栄えるとの意味を込めたとの説があるが、詳(つまび)らかではない。(浦和市史より)

栄和村に於ける栄和丸田について

浦和市史の記述によると、丸田という字名は以下の地域となっている。千駄村の道の下の東に連なる東西二三七間、南北一七〇間。また、北町との字名で、千駄村の道の下の西に連なる東西一八七間、南北三一〇間となっている。

この区域が、現在の栄和丸田地域の一角を指すと考えられる。

栄和丸田の属する、土合村の歴史

1871年(明治4年)7月

廃藩置県発令。(県庁は岩槻に置くとされていたが、浦和に変更)

1877年(明治10年)1月29日

戸数の少なかった西連寺村と千駄村が合併し栄和村(注) となる。

1884年(明治17年)

連合戸長役場制の施行により南元宿村連合に属する。

1889年(明治22年)4月1日

町村制施行に並行して、南元宿村、田島村、鹿手袋村、西堀村、関村、町谷村、新開村、栄和村、道場村、中島村、山久保村の11村が合併して土合村となる。(1877年の注記参照)

(注)土合村は十一の村を合わせて土合としたのではなく、十二ヵ村あって十一を土とし、四谷村があったので土に半点を打った圡合村としたが、いつの間にか半点がなくなってしまったのである。

1955年(昭和30年)1月1日

大久保村と共に浦和市へ編入され、村は消滅。以後「土合地区」と称される。

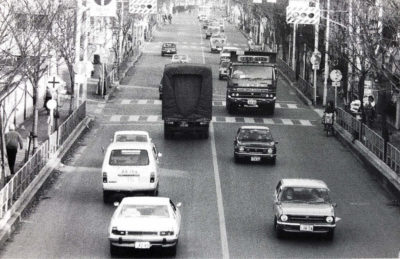

昭和44年 新大宮バイパス

昭和52年 埼大通り開通

2001年(平成13年)5月1日

浦和市と与野市、大宮市との合併による「さいたま市」の成立により、旧土合地域もさいたま市となる。

2003年(平成15年)4月1日

さいたま市の政令指定都市移行に伴う区制の施行により、関・鹿手袋が南区に、それ以外の地域が桜区に編入される。